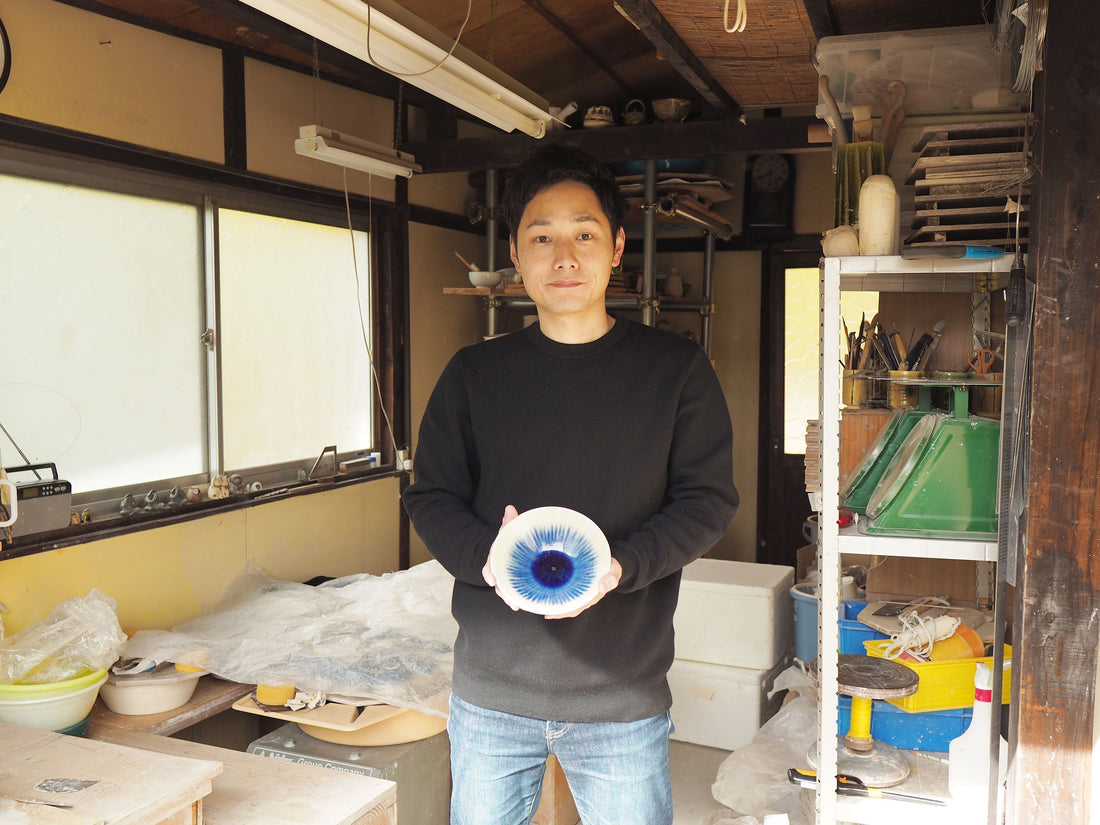

加藤 裕氏インタビュー

陶芸歴23年、陶芸と出会って36年。うつわで繋がる豊かな心

プロフィール/陶歴

(かとう・ゆたか)

陶芸歴23年、陶芸と出会って36年。人間国宝加藤卓男先生に師事、創業210年 幸兵衛窯にて7年修行を行う。東海伝統工芸 東濃金庫賞受賞、公募展15回入選。展示・イベントに30回以上出展。コンセプトは『うつわで繋がる豊かな心』。

週末の午後に行われた今回のインタビュー。加藤裕さんは、平日は会社員として働きながら、陶芸家としても活動する“二足の草鞋”を履く作家です。さらに、保育園に通う息子さんを膝に乗せながらお話を聞かせてくださった姿からは、父親としての一面も感じられました。

陶芸との出会い——幼少期からの積み重ね

加藤さんは自らを“うつわ作家”と表現します。その陶歴は高校時代の陶芸部入部から数えて25年。幼少期には陶芸家である父親の工房で粘土遊びをしており、実に40年近くを土とともに過ごしてきました。小学校時代の夢は“陶芸家”だったという加藤さんにとって、陶芸は常に身近なものでした。

多治見市陶磁器意匠研究所を修了後、地元の岐阜県多治見市・市之倉にある歴史ある窯元『幸兵衛窯』へ就職。上絵付から轆轤(ろくろ)、たたら成形、窯焚きなど、陶芸の基礎技術を学びながら、多世代の同僚と共に充実した7年間を過ごしました。

陶芸の未来への迷いと再挑戦

しかし、その後の転職を決意した理由について、加藤さんは「当時の美濃焼業界に将来が見えなかった」と語ります。「我慢の先に未来があると思っていたけど……」と振り返り、陶芸を続けるべきか他業種に転職すべきか、迷いを抱えていたといいます。

そこで、再び陶芸と向き合う決意をし、岐阜県立多治見工業高等学校専攻科へ入学。セラミック技術コースで科学的な知識を学んだ後、恩師の勧めで陶芸コースへ転向しました。轆轤の名手と言われる恩師の「すでにこれだけの技術があるのに、陶芸をやらないのはもったいない」という言葉が、その後の人生を大きく動かしたのです。

独立への道——工房の継承と作風の確立

専攻科卒業後、加藤さんは経済的な不安から会社員として働きながら、陶芸活動を続ける道を選びました。父から譲り受けた実家の工房へ新たにガス窯を設置し、作陶の時間を確保。陶芸イベントや協会活動を通じて人脈を広げ、公募展への出展を続けることで入選を重ねていきました。

しかし、長年にわたり自身の作風に迷いがあったといいます。オリジナリティーを追求するあまり、織部の作品を作らない時期も。「正直、何も作りたくなかった」と当時を振り返り、公募展の応募期限がなければ陶芸を辞めていたかもしれないと語ります。

そんな中、恩師の助言を受け、試行錯誤を重ねながら生み出したのが「藍彩(らんさい)」です。

独自の表現「藍彩」の誕生

「織部の緑があるなら、青はどうだろう?」

加藤さんはまるで料理のレシピを開発するかのように、釉薬の調合を少しずつ変えながら色彩を探求しました。試行錯誤の末、白地のうつわの内側を明瞭な藍色の線が流れる、唯一無二の作品が誕生。工房には釉薬の素材が並び、色の微妙な違いを記録したテストピースが壁に貼られています。

また、轆轤成形にも絶対的な自信を持つ加藤さん。「理想の形が作れるときは、すーっと土がのびる感覚がある」と語ります。うつわに込めたのは、川の水の流れのような“瑞々しさ”や“爽やかさ”。作家の感覚や素材の魅力を、手に取る人に感じてもらいたいと願っています。

受賞と個展への挑戦——陶芸家としての確かな歩み

家庭を持ち、作陶時間が限られる中でも、2022年に東海伝統工芸展で東濃信用金庫賞を受賞。この受賞が「自分の作風が認められた証」となり、次なる挑戦への原動力になりました。

さらに、数か月後には自身初の個展を控えています。恩師の「まずは一度、個展というものをやってみないと」という言葉に後押しされ、これまでの作品に新作を加えながら準備を進めています。「もっと作りたいのに時間が作れない」と苦笑いしつつも、陶芸への情熱は尽きることがありません。

父として、陶芸家として——未来への展望

「作品は気分の良いときに作ったほうがいい」

加藤さんはそう語ります。傍らで土を触る息子さんの存在は、創作活動に彩りを与える大切な時間。かつての自分が父の工房で粘土遊びをしていたように、息子さんもまた、静かに轆轤を回す父の姿から何かを感じ取っているのかもしれません。

陶芸家、会社員、そして父親——三足の草鞋を履きながら歩む加藤裕さん。今後のさらなる活躍が期待されます。

(2025年1月、インタビュー:志村 知夏)